航空航天工程专业介绍

一、专业简介

1、发展历程

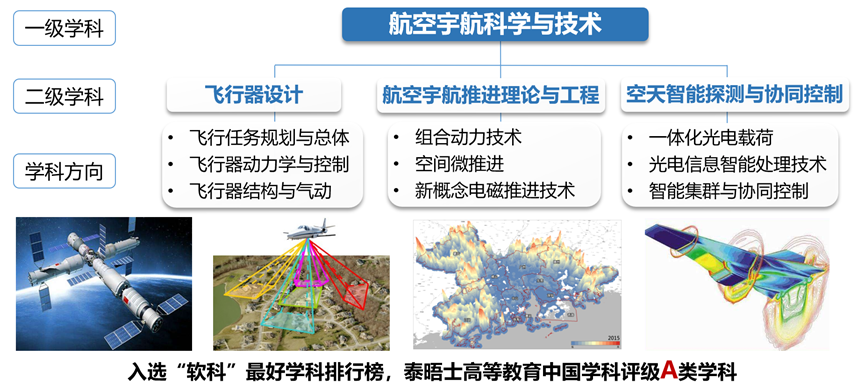

中山大学航空航天学院成立于2017年5月,是中山大学深圳校区首批设立的工科学院之一。同年9月,按照力学专业开始招收本科生,并申请建设航空航天工程专业。2018年,航空航天工程专业获批建设,首批学生转入航空航天工程专业学习。2021年,航空航天工程专业即入选国家级一流本科专业建设名单,所在航空宇航科学与技术学科于2018年获批一级学科硕士点、2021年获批一级学科博士点。

2、专业定位

航空航天工程专业围绕新时代国家航空航天强国发展战略需要,坚持守正创新,积极响应国家新工科培养要求,重点推进空间引力波探测平台、智能导航技术、在轨服务技术、新概念飞行器技术、先进空天动力技术等方向的人才培养和学科建设。

3、培养目标

本专业坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,聚焦培养能够引领未来的人,坚持以学生成长为中心,坚持通识教育与专业教育相结合,着力提升学生的学习力、思想力、行动力,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。按照“重基础、宽口径、强应用”的要求,培养系统掌握航空航天工程领域相关理论与实践专业知识,具备解决相关复杂工程问题的能力,具有良好的个人素质与综合能力,有潜力成为未来空天科技创新的引领性人才。

二、专业特色

作为航空航天类的总体性专业,航空航天工程专业以飞机、人造卫星等航空航天飞行器为研究对象,围绕飞行器的总体设计、控制和动力等专业核心能力培养,构建阶段式、模块化课程体系,瞄准学生创新实践能力培养,设置科研创新训练课程,构建超一流、高水平实践教学平台,融合学院在空间引力波探测技术、智能导航技术在轨服务技术、新概念飞行器技术、先进空天动力技术等方面的科研优势,强化校企联合,推动科研教学成果转化,以此来全面培养学生掌握航空航天工程领域专业知识和技能,具备解决复杂空天科技问题的能力。

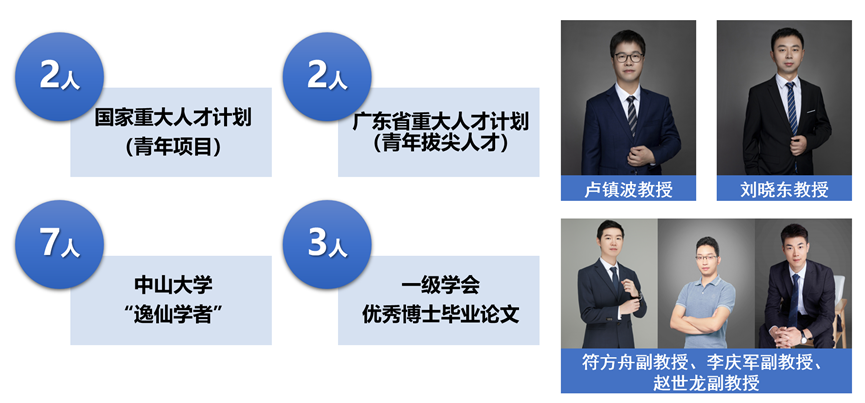

1、师资优势

该专业已具备一支高水平教学队伍,目前宇航工程系现有教职工67人,其中专任教师50人(教授21人、副教授28人、助理教授1人),包括国家级青年人才2人,军委科技委某专项首席专家1人,教育部新世纪优秀人才3人,教指委委员1人,享受政府特殊津贴1人,广东省重大人才计划2人,广东省杰青1人,深圳市优秀青年1人,中山大学“逸仙学者”7人等。此外,全系现有专职研究人员(含博士后)11人,工程实验人员6人。

2、平台优势

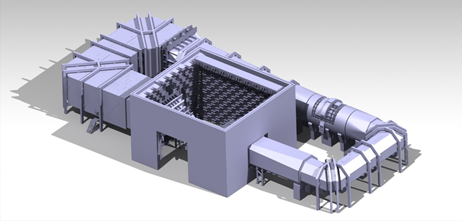

省级实验教学示范中心

航空航天工程专业配套建成有实验教学示范中心,于2021年获得广东省实验教学示范中心立项建设,已于2024年顺利结题。该中心按照国内一流、国际先进的标准,整合总体与结构、气动与推进、控制与信息三大专业方向,形成总体、气动、推进、控制、信息等五类实验教学平台,占地总面积约2000平方米,教学仪器设备总值约7000万元。

省级教学示范中心展示区 低速静音教学风洞

火箭推进原理教学实验室 航天器姿态动力学与控制教学实验室

重点科研平台:

该专业所在的航空宇航科学与技术学科利用中山大学多学科综合优势和粤港澳区位发展优势,建设和落地了一大批重大项目和科研平台。目前,已建成和落地有国家级的智能多源自主导航基础科学中心(与中国航天科技集团及北航共建)、深圳市智能微小卫星星座技术与应用重点实验室、中山大学・深圳精密测量前沿交叉研究平台等。通过产学研结合,建设有空间技术联合实验室(与中国空间技术研究院共建)、前沿交叉创新研究院、先进飞行器技术创新中心(与中国空气动力研究与发展中心共建)。

3、人才培养特色

创新实践能力的团队化、探索式、自主性培养创新模式

学院积极探索航空航天新工科人才培养的新模式,围绕创新实践能力的核心需求,以《科研创新训练课程》为主体,组建不同专业的教师团队、相同兴趣的学生小组,采用任务牵引、小组协作、集体指导、分阶段实施的团队化培养新模式,对航空航天工程专业本科生开展持续3学期的培养,用任务牵引串联不同专业课程,用问题需求促进学生自主学习,用实践活动激发学生创新能力,有效提升了学生的思考力、学习力和行动力。

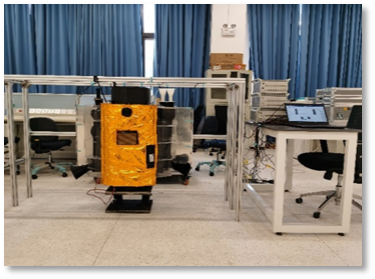

创新实践能力培养模式 科研创新训练课-学生拆装小卫星

科研创新训练课-离子火箭作品 科研创新训练课-无人机作品

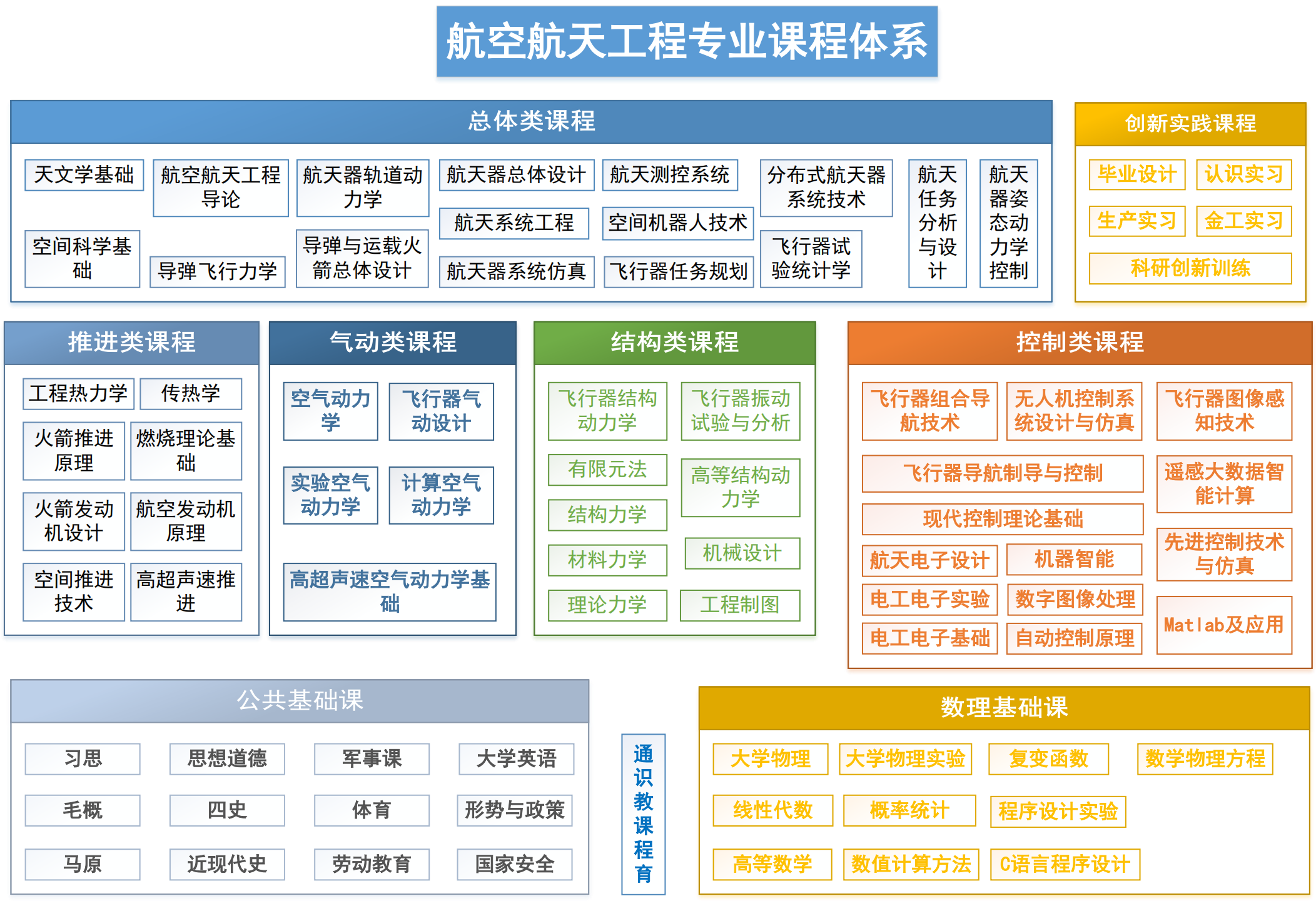

三、课程体系

本专业课程突出“重基础、宽口径、强应用”特点,基于公共基础、专业基础、专业核心、专业提升和实践课程五个模块,涵盖飞行器总体、气动、推进、结构、控制和导航等六大飞行器专业方向,培养系统掌握航空航天工程领域相关理论与实践专业知识,具备解决相关复杂工程问题的能力,具有良好的个人素质与综合能力,有潜力成为未来空天科技领域的领军人才。

四、学生发展

1、“一站式”学生社区,打造航空航天特色文化阵地

为加强思政引领,筑牢育人根基,学院推进建设了“一站式”学生社区,着力打造富有航空航天特色的“三全”育人模式。

(1)坚持思想领航,筑牢育人根基。为推进思想引领进社区,建立学生党建活动室,依托“三会一课”、马克思主义学习小组等载体,开展政治理论学习活动。

(2)坚持专业导航,提升育人实效。积极推进学业指导、社团指导进社区,建立师生交流办公室,组织开展各类导学、促学、社团指导活动,学生组织、班级内部工作会议,整合各学科专业优质资源,在宿舍楼学生一站式社区中厅设置学生科技活动作品展厅,丰富学生第二课堂。

(3)坚持文化远航,激发育人活力。在学生“一站式”社区走廊设置宣传栏,悬挂和摆放最新的党媒动态、具有航空航天特色的宣传资料和模型、学生工作动态、优秀学生展示等,让学生零距离接触到最新的资讯,弘扬航空航天精神。

(4)坚持全面护航,营造育人环境。推进心理健康教育进社区,建立师生谈话室,开展“家园有约”心理健康专题活动,引导学生掌握科学的心理调适方法。建立健全心理工作队伍,成立心灵护航工作室,立足社区开展心理健康教育宣传。以宿舍为载体,加强日常思政建设。定期开展文明宿舍评选,倡导宿舍成员签订《宿舍公约》,充分发挥文明宿舍引领作用,实现相互借鉴和相互促进,推动构建和谐文明宿舍。

(5)坚持行动续航,践行育人使命。推进劳动教育进社区,和深圳光明区团委、义工联联合成立航院志愿服务队,进中小学开展科普知识进校园活动,为地方服务,锻炼大学生服务能力,涵养志愿服务精神。

2、卓越成长“E”计划,助力学业发展

为积极促进学生学业发展,学院在教学副院长和党委副书记的共同领导下,组建了一支由教务秘书、辅导员、班主任以及各班学习委员组成的专业队伍,负责组织学生参加科研训练、创新创业、学科竞赛、学业帮扶等。围绕第一课堂专业学习与学术研究,依托学生会“我为同学做实事”服务项目,组织开展卓越成长“E”计划(Excellence)系列活动,如学业规划指导、专业兴趣引导、朋辈互助等第二课堂活动。

(1)通过建立“朋辈导师团”引导新生入学后加快融入大学生活。通过开展航院小课堂,针对高数等难度较高的课程,邀请成绩优异的同学以小课堂讲授或“一对一”帮扶的方式进行教学,传授个人学习经验,帮助同学们查漏补缺;通过“走进实验室”和专业宣讲会等活动让学生提前了解学科专业,选择自己感兴趣的专业。

(2)针对正在深入专业学习的大二、大三群体,通过导师宣讲活动及体验导师课题组组会等活动,重点介绍学科相关背景,以及当前主要科研方向,鼓励同学们积极参与科研项目。

(3)针对准备考研、保研、出国或者就业的大四群体,通过开展相应的升学就业经验交流会,邀请获得升学资格或者就业的学长学姐及校友进行经验分享,帮助同学们更好地成长和选择。

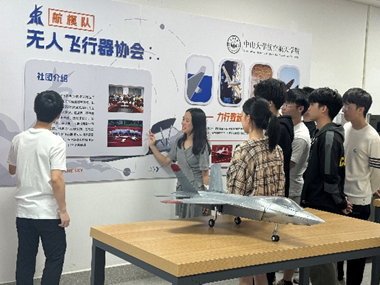

3、学生科技社团,搭建科研创新实践舞台

为提高学生科研创新能力和实践操作能力,学院建设3个学术类学生社团——无人飞行器协会、学生微纳卫星协会以及力学结构协会,分别涵盖学院航空、航天、力学3个学科领域。3个学生社团的同学结合专业特点,积极组织开展科技创新活动,利用第一课堂所学知识自主研发制作小卫星、小火箭、飞机等各类飞行器,以及桥梁、塔楼等各种结构作品,同时积极组织和参加各种学科竞赛。同学们学习研究和创新创造的氛围浓厚,有力促进了第一课堂和第二课堂充分融合。在2024年第六届航空航天科技文化节上,3个学生社团承办了具有浓厚学科特色的学生第二课堂活动,吸引了众多同学参加,获得广泛好评。2023~2024年,无人飞行器协会和微纳卫星协会连续两年获得中山大学优秀学生社团称号。

五、培养成效

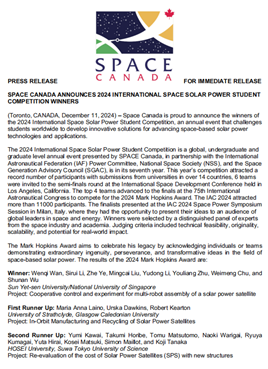

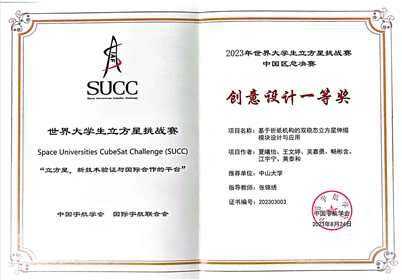

高水平学科竞赛

通过持续的创新实践能力培养,学院人才培养效果显著。过去几年中,学生参与科技竞赛累计获奖270余项,获批大学生创新训练项目103项,其中国家级14项,省级13项。本专业学生在国际空间太阳能学生竞赛、月球基地国际创新大赛、世界大学生立方星挑战赛中国赛区总决赛、美国大学生数学建模比赛、中国大学生飞行器设计创新大赛等诸多专业赛事中均能与国内其他高校优秀学子一较高下、夺得头筹,展现出一流水平。

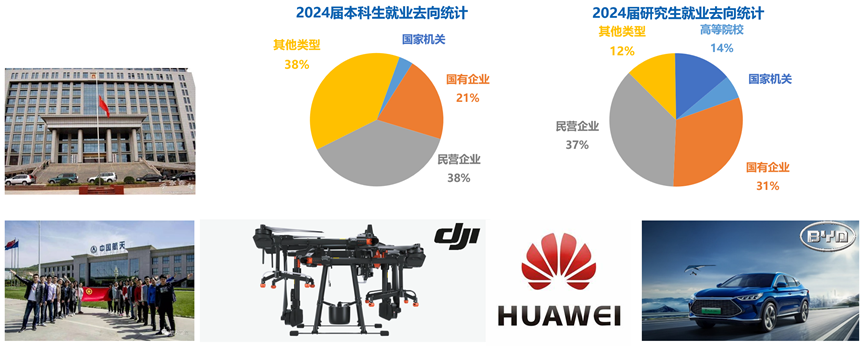

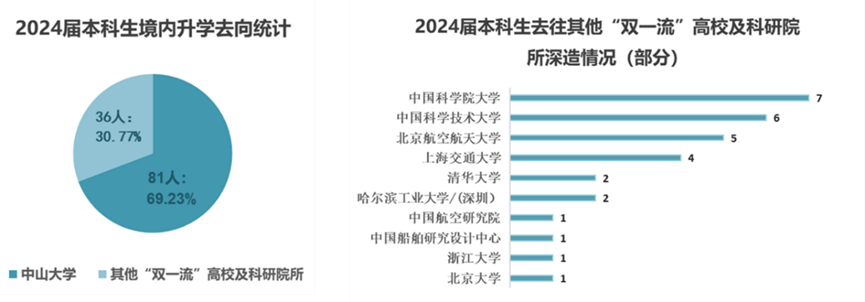

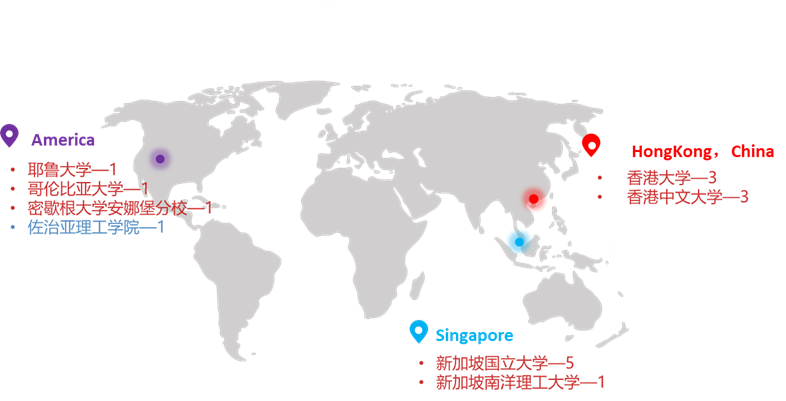

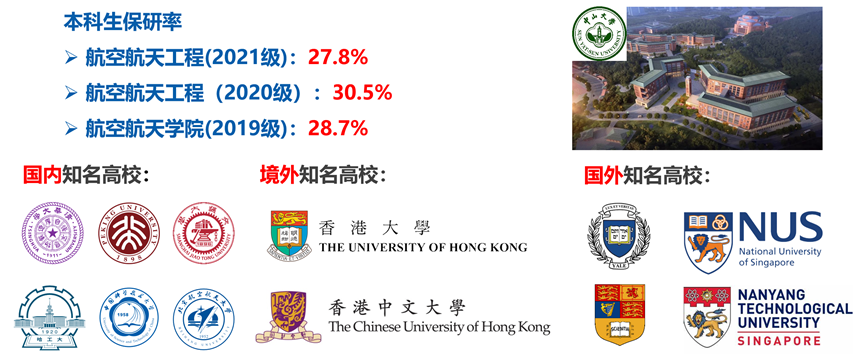

高比例深造率

学院毕业生意向升学率超90%,连续4年升学率超过70%,毕业生保研率保持在30%左右。其中,大多数选择留本校、本专业继续深造,也有部分学生选择前往国内外知名高校进一步深造。

高质量就业

随着学生的逐渐成长,学院在服务国家航空航天强国战略、支持粤港澳大湾区经济发展的能力日益增强。近 5 年,已有 500 余名航空航天工程专业毕业生,深度参与航空航天技术相关的研究工作和企业建设。部分毕业生投身华为、比亚迪、中科宇航、大疆创新、美的等湾区企业,以及中国航天科工集团、中国航空工业集团等重点航空航天单位工作,得到用人单位好评。