科研成果 | 飞行器动力学与控制团队在空间机器人轨迹规划方法研究取得进展

PART1 研究背景与问题挑战 随着航天任务的不断发展,我国对大型空间望远镜、太阳能电池阵列等超大尺度航天结构的在轨组装需求日益迫切。由于此类结构体积与重量巨大,传统的“一次发射、在轨展开”技术已难以满足需求,以空间机器人为核心的“多次发射、在轨装配”模式逐渐成为超大型航天结构建造的重要方向。其中,自由漂浮空间机器人能够在失重环境下完成构件搬运、对准和对接等高精度操作,被视为未来空间在轨组装的关键装备。然而,为保证系统稳定性和结构安全,自由漂浮空间机器人输出力矩受限,装配速度受限、效率较低;若盲目提高运动速度,则导致关节力矩峰值过大,引发姿态偏差、结构振荡甚至装配失稳。现有研究依赖复杂的全局优化算法进行自由漂浮空间机器人的轨迹规划,计算代价高、收敛速度慢,难以满足在轨装配对高效率与高精度的双重要求。因此,如何在力矩受限条件下实现快速、精准且鲁棒的轨迹规划,成为当前空间机器人在轨组装研究的核心问题。

科研成果 | 刘鲁华教授团队在CJA发表成果:再入峰值热流试验轨迹优化的析取规划方法

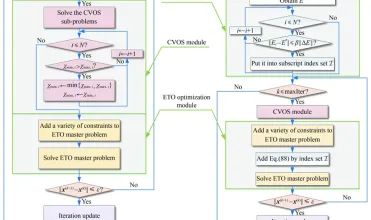

导语 为评估高超声速再入飞行器的热力学性能,需确定满足复杂约束的最大峰值热流轨迹,该问题难点在于峰值热流点对应的时间或能量状态未知。本文基于析取规划理论,研究复杂约束下的“Max-Max”型峰值热流轨迹优化问题,引入“广义航路点”概念,通过逻辑命题推理获得其标准析取范式,拓展了轨迹优化建模思路,提出含组合学先验规则的混合整数非线性规划方法。相较现有方法,所提方法有效减少二值变量数量,显著提高求解精度、效率及稳定性,可为再入飞行器的热试验弹道设计提供理论方法和参考依据。

科研成果 | 胡玲玲教授、周名哲副研究员团队在领域顶刊eTransportation发表最新成果

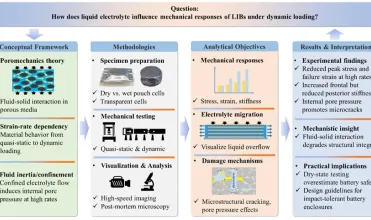

锂离子电池的发明与商业化,极大地推动了便携能源与电动交通的普及。然而,其广泛应用也伴随着严峻的安全挑战——尤其在电动汽车、电动垂直起降飞行器等高速运载工具中,碰撞冲击导致的电池内部结构破坏可能引发内短路,进而触发热失控,对人员安全构成威胁。目前,力学测试仍是探究电池机械完整性与安全边界的主要手段。现有研究大多基于干燥环境或准静态条件,忽略了电解液在实际冲击过程中的关键影响。在多孔电极与隔膜的动态变形过程中,电解液与微结构之间复杂的流固耦合作用影响电池失效行为的机制尚不明确,已成为准确评估电池碰撞安全、设计有效防护措施的核心瓶颈。 图1. 研究内容框架

科研成果 | 杨雪榕教授团队在视觉遥感领域顶刊IEEE TGRS发表论文

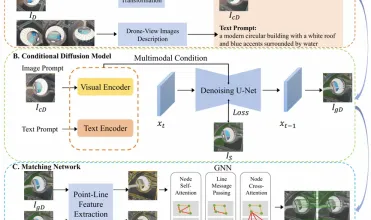

多模态遥感信息融合 + 几何结构特征匹配 赋能 GNSS 拒止城市场景下无人机跨视角定位 无人机的跨视角地理定位任务(Cross-View image Geo-Localization,CVGL)通过将无人机视角的图像与卫星图库进行匹配,以识别目标的地理位置,进而使无人机具备在复杂城市环境中实现目标精准定位的能力。这对无人机完成任务至关重要。其核心之一在于设计不依赖 GNSS、具备跨视角匹配能力的定位框架,使无人机在 GNSS 信号中断或不稳定的城市环境中,仍能保持与 GNSS 正常环境相当的定位能力。然而,无人机航拍视角与卫星俯拍视角存在显著差异,同时无人机飞行高度和拍摄角度的变化会导致同一目标建筑物的视觉外观发生变化,上述因素导致该任务长期面临视角差异大、特征歧义性强的核心挑战。 现有研究主要通过两类策略提升无人机跨视角地理定位性能:

喜报!我院《远程火箭飞行弹道虚拟仿真实验》课程成功获批国家一流本科课程

近日,教育部正式公示第三批国家级一流本科课程认定结果,由我院刘鲁华教授担任课程负责人,吴志刚教授、曾庆华教授、史格非副教授和王泼老师为团队成员建设的《远程火箭飞行弹道虚拟仿真实验》课程,成功获批虚拟仿真实验教学一流课程。此次入选,是我院在新工科建设与教学改革征程上的里程碑式突破。这不仅是课程建设质量达到国家级水准的直接体现,更彰显了我院在该学科领域人才培养的深厚底蕴与卓越实力。

2025年7月,中山大学第十三届校级教学名师评选结果揭晓,我院姚清河教授荣膺此项荣誉。全校共10位教师获此殊荣,该称号旨在表彰长期扎根教学一线、坚持育人初心、在课程建设和教学改革中做出突出贡献的优秀教师。

力行致远 逐梦空天|航空航天学院2025届毕业大会圆满举行!

2025年6月19日上午,中山大学航空航天学院2025届毕业大会在深圳校区中山堂隆重举行。学院领导、教师代表、全体2025届毕业生及亲友们齐聚一堂,共同见证这个具有里程碑意义的时刻。大会仪式由副院长蒋建平教授主持。 学院副院长蒋建平教授主持毕业大会 庄严的国歌声后,学院院长吴志刚教授宣读孙中山先生毕业训词: 学海汪洋,毓仁作圣,大学毕业,此其发轫。

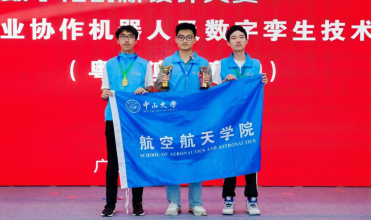

喜报 | 我院学子在2025全国三维数字化创新设计大赛中斩获佳绩

2025年6月21日至22日,由全国三维数字化创新设计大赛组委会、广东省三维数字化创新设计大赛组委会举办的2025第18届全国三维数字化创新设计大赛“华中数控杯”工业协作机器人及数字孪生技术创新应用专项赛粤港澳桂赛区省赛在广东理工学院隆重举行。 本次全国三维数字化创新设计大赛“华中数控杯”专项赛,吸引了来自粤港澳桂地区超过100支优秀团队参与。大赛围绕工业协作机器人及数字孪生技术的创新设计应用展开,旨在深化产教融合,推动技术创新,并为智能制造领域培育更多高素质高端智能装备复合型人才。

科研成果 | 张锦绣教授团队在机器人领域顶刊 IEEE T-Ro发表论文

刚柔耦合结构 + 捏吸混合机制赋能多模态抓手实现通用性抓取 通用性抓取(Universal Grasping)——即无需定制化调整即可适应各类物体与任务的抓取能力,对机器人抓手至关重要。其核心之一在于设计具有灵活性与自适应能力的抓手,使机器人能像人类一样应对未知物体与复杂环境。然而,物体在重量、脆性、尺寸、形状等物理属性上的巨大差异,使得这一目标长期面临严峻挑战。